2022年12月,就在俄羅斯航天員謝爾蓋·普羅科皮耶夫和德米特裏·佩特林正準備開始進行預定的艙外活動時,國際空間站俄羅斯艙段上對接的聯盟MS-22“康斯坦丁·齊奧爾科夫斯基”號的推進艙被發現有液體(ti) 泄露,並且液體(ti) 以相當快的速度從(cong) 泄漏點噴射而出,並持續了好幾個(ge) 小時……

聯盟 MS-22 正在泄露冷卻劑

俄羅斯航天員正在使用接駁在科學號艙段上的歐洲機械臂對聯盟號 MS-22 進行檢查

一個(ge) 不能在太空維修的故障

在泄露結束後,航天員安娜·基基娜操作連接於(yu) 科學號艙段上的歐洲機械臂進行了探查,在其他艙段上的加拿大臂2也加入了檢查。後來根據地麵人員和航天員們(men) 的判斷,其被認定為(wei) 聯盟號推進艙內(nei) 部的冷卻管道因為(wei) 某種原因發生了冷卻劑泄露。該冷卻係統不僅(jin) 負責將下降模塊的內(nei) 部保持在適合乘員的舒適溫度,還負責冷卻深埋在裏麵的飛行計算機和其他設備。

很遺憾,這不是一個(ge) 能夠在太空維修的故障。2023年3月27日,聯盟MS-22號飛船帶著218公斤科學實驗結果和用於(yu) 分析或重複使用的空間站設備返回地球。後據媒體(ti) 報道,聯盟MS-22飛船因被微流星體(ti) 擊中出現熱調節係統泄漏問題。

微流星體(ti) 碰撞航天器並非首次。2006年9月9日,阿特蘭(lan) 蒂斯號航天飛機起飛執行STS-115號任務,這次任務主要是為(wei) 了給國際空間站交付兩(liang) 個(ge) 新桁架P3和P4,計劃於(yu) 9月21日返回地球。在檢修時,維修人員在航天飛機右側(ce) 有效載荷艙門的內(nei) 側(ce) 的散熱器上,發現了一個(ge) 直徑約有2.7毫米、穿深約有12毫米的洞。這個(ge) 洞接近氟利昂循環冷卻劑回路。航天飛機上有兩(liang) 個(ge) 這樣的冷卻回路,如果兩(liang) 個(ge) 回路中的一個(ge) 被刺穿,導致氟利昂的泄露並迫使它關(guan) 閉,可能意味著航天飛機被迫提前返回。

航天飛機 STS-115 有效載荷艙門的內(nei) 側(ce) 的散熱器被擊中

而航天飛機在更早之前也被微流星體(ti) 擊中過。1995年的STS-73任務期間,當時一顆微流星體(ti) 穿透了哥倫(lun) 比亞(ya) 號航天飛機的有效載荷艙門上的外部隔熱層。據統計,航天飛機至少遭受過20次撞擊,其中有航天發射造成的鋁碎片,也有微流星體(ti) 。不僅(jin) 是航天飛機,截止到2022年末,國際空間站大約12603平方米的表麵被擊中了上千次,並在各處留下了痕跡。

近些年來,隨著火箭發射次數的逐年上升和衛星數量的快速增長,人們(men) 對空間碎片的關(guan) 注度正在變得越來越高。2022年也發生了疑似空間碎片導致衛星解體(ti) 的事情。那麽(me) ,什麽(me) 是微流星體(ti) 和空間碎片?它們(men) 會(hui) 對航天器造成什麽(me) 影響?我們(men) 對它們(men) 有什麽(me) 方法應對?

何謂微流星體(ti) 和空間碎片?

流星體(ti) 是漂浮在太陽係的一些隕石碎片,它們(men) 大小不等,有些小如灰塵或者砂礫,有些則大如一輛大卡車。流星是它們(men) 墜入地球大氣層時,使得包圍它們(men) 的空氣產(chan) 生電離而發生的亮光,而隕石則是降落到了地麵的流星體(ti) 。

人類對於(yu) 流星並不陌生。我們(men) 的地球每一天都在迎接來自宇宙的物質。據統計,每年大約有1000萬(wan) 千克的流星體(ti) 降臨(lin) 地球,其中有一些則會(hui) 撞擊在地麵上形成隕石坑並保存較為(wei) 完好。而微流星體(ti) 則是指流星體(ti) 中尺寸在1厘米以下的碎片,這些碎片很可能已經圍繞著太陽漂浮了幾億(yi) 年。太陽係中的微流星體(ti) 主要是由在太陽係形成早期各個(ge) 不同大小的小行星互相碰撞導致的。在太陽係形成早期的混亂(luan) 中,小行星之間不斷碰撞、凝聚,逐漸形成了如地球、火星這樣的固態行星,而那些碰撞導致的碎屑就是微流星體(ti) 的主要來源。它們(men) 中的很多在太陽係逐漸穩定下來後並沒有消失,而是在太陽引力範圍內(nei) 進行著不規則的運動。

除了小行星碰撞,還有一種威脅就是彗星。當產(chan) 生流星體(ti) 的母體(ti) 彗星向地球回歸時,地球及地球軌道航天器附近流星體(ti) 數量會(hui) 劇烈增加,對航天器構成很大威脅。

空間碎片是人類太空活動產(chan) 生的。雖然人類的航天史還不到百年,但是由於(yu) 人類太空活動正在逐年擴大,空間碎片的發展速度極為(wei) 迅速。因為(wei) 這些碎片來源於(yu) 人造物體(ti) ,所以其主要在航天器主要分布的軌道,諸如1000千米以下的近地軌道,地球同步軌道和中地球軌道等等。因此,空間碎片對於(yu) 人類的高價(jia) 值太空資產(chan) ,比如空間站、通信衛星、互聯網星座、導航衛星、遙感衛星等等都有著極大的威脅。

空間碎片是由人類活動造成的。主要來源是廢棄的在軌航天器,廢棄的火箭箭體(ti) ,用於(yu) 分離階段和整流罩的爆炸螺栓,火箭上的線纜和線路板,飛行過程中產(chan) 生的金屬碎片,油漆碎片,火箭的推進係統碎片,固體(ti) 發動機在飛行過程中產(chan) 生的三氧化二鋁顆粒和熔渣,衛星或者火箭級段在軌過程中由於(yu) 某些原因導致的爆炸造成的碎片,或者是從(cong) 有效載荷上意外分離的部件,比如熱防護層上的塗層脫落等。

除了以上這些原因,還有一種空間碎片來源就是人為(wei) 進行的反衛星實驗,即通過發射反衛星導彈的方式擊毀位於(yu) 軌道上靶子衛星來對自身建設的反衛星係統進行測試。每一次反衛星實驗都會(hui) 導致大量的空間碎片產(chan) 生。這些空間碎片不會(hui) 隻停留在原衛星的軌道上,隨著引力和大氣的影響,這些碎片會(hui) 逐漸擴散到各個(ge) 高度和傾(qing) 角的軌道上,在一段時間後形成包裹著整個(ge) 地球的稀疏空間碎片雲(yun) ,隨時可能威脅處於(yu) 各個(ge) 軌道上的航天器。

碎片會(hui) 對航天器造成什麽(me) 影響?

微流星體(ti) 和空間碎片對航天器造成的碰撞損害可根據對航天器的影響程度而分為(wei) 三類。以下微流星體(ti) 和空間碎片合並稱為(wei) 碎片以便於(yu) 說明。

災難性碰撞。這是最為(wei) 嚴(yan) 重的碎片碰撞事故,具體(ti) 場麵類似於(yu) 電影《地心引力》中被大量反衛星實驗產(chan) 生的碎片襲擊的國際空間站的場景,海量的碎片直接摧毀了空間站並同時摧毀了對接的航天飛機。這種等級的碰撞會(hui) 造成航天器的完全失能並同時產(chan) 生更多的碎片。目前這類等級的碰撞事件不多。

可恢複性碰撞。這是較為(wei) 嚴(yan) 重的碎片碰撞事故。碰撞造成航天器暫時性功能喪(sang) 失或部分功能喪(sang) 失。比如碰撞可能造成航天器飛行姿態失穩,需要通過調節姿態才能繼續正常工作;又比如太陽能電池帆板被襲擊後,需要通過關(guan) 閉某些設備才能維持電源係統正常工作等。

積累性效應碰撞。這是相對來說比較輕微的碎片碰撞事故。一般造成這種碰撞的碎片都不大,一般為(wei) 毫米或微米級,這種碰撞一般不會(hui) 對航天器造成嚴(yan) 重損傷(shang) 。但正所謂積少成多,聚沙成塔,碎片雖然單個(ge) 造成的傷(shang) 害有限,但是其在軌數量十分龐大,因此其與(yu) 航天器的碰撞幾率很高。這種長時間的碰撞會(hui) 對航天器會(hui) 產(chan) 生十分可觀的積累傷(shang) 害,尤其對航天器外部材料、暴露光學儀(yi) 器、太陽翼的性能退化影響更嚴(yan) 重。目前的國際空間站,就是一個(ge) 受到積累性效應碰撞的最好例子。

1984年4月7日,挑戰者號航天飛機在軌道上放置了一個(ge) 特殊的物體(ti) ,其名稱為(wei) LDEF,它是美國宇航局用於(yu) 研究各種儀(yi) 器、材料在太空環境中會(hui) 遭遇何種影響的研究平台,全稱是“長期暴露設施”,在軌道上滯留了69個(ge) 月。1990年1月20日,LDEF由哥倫(lun) 比亞(ya) 號航天飛機帶回地麵。研究人員發現,受空間碎片和微流星體(ti) 的撞擊,其表約130平方米麵積的表麵上發現了約34000個(ge) 小撞擊坑,最大的坑直徑為(wei) 6毫米,直徑大於(yu) 0.3毫米的坑有5000多個(ge) ,其餘(yu) 均小於(yu) 0.3毫米。碎片對溫控塗層多次小的撞擊造成的濺射,使5%的塗料從(cong) 表麵分離。這就是積累性效應碰撞所造成的傷(shang) 害。

長期暴露設施,用於(yu) 研究各種儀(yi) 器、材料在太空環境中會(hui) 遭遇何種影響的研究平台

從(cong) 具體(ti) 方麵看,碎片的影響還可以分為(wei) 對於(yu) 載人航天器的威脅;對於(yu) 航天器重要部件的威脅;對於(yu) 航天器表麵材料性能的影響和對於(yu) 航天器產(chan) 生的汙染影響等。

對於(yu) 載人航天器的威脅十分好理解。比如航天員正在進行太空行走,此時一大群小碎片向著空間站高速飛來,這種高速往往會(hui) 達到每秒十幾千米,這種碎片一旦擊中了航天員身著的航天服很有可能導致擊穿,對航天員的身體(ti) 造成嚴(yan) 重威脅。因此,在航天員進行太空行走前都會(hui) 對軌道環境進行評估,空間站也會(hui) 有意識地去躲避一些能夠被觀測到的碎片。不過也有防不勝防的時候,比如在航天飛機STS-118任務中,一個(ge) 碎片擊中了航天員用於(yu) 太空行走的把手,而砸出來的坑十分鋒利,直接把航天員的手套割出來了一個(ge) 口子,進而導致那一次太空行走被迫提前結束。後來,工作人員專(zhuan) 門對航天服的手套做了更好的防割處理。

碎片擊中航天員移動把手

被劃傷(shang) 的航天服手套

對於(yu) 航天器重要部件的威脅則是一個(ge) 比較大的話題,因為(wei) 航天器的重要部件有許多。比如航天器的結構損傷(shang) ,碎片擊中航天器的麵板後會(hui) 導致其部分扭曲變形危及結構板的局部穩定性,破壞金屬鑲嵌物附近環氧樹脂封裝結構的完整性,造成儀(yi) 器設備鬆動,影響儀(yi) 器的正常工作。

如果擊中了壓力容器,比如航天器燃料罐和調姿用的氣罐,其在被穿透時將向外噴出物質產(chan) 生推力,進而造成航天器姿態失控,足夠大的推力可能造成航天器某些薄弱環節變形或斷裂,甚至會(hui) 發生爆炸。

對於(yu) 衛星和空間站太陽電池帆板來說,碰撞損傷(shang) 可能會(hui) 造成短路,供電能力下降。碎片如果對定向和驅動機構的碰撞造成了損壞,可能會(hui) 導致帆板指向偏離太陽光方向,進而降低太陽能帆板供電能力,影響衛星和空間站的用電。如果碰撞到了衛星或者空間站的電池組,則會(hui) 使電池供電能力喪(sang) 失。

碎片擊中國際空間站太陽電池帆板

如果碎片碰撞到了外置於(yu) 航天器外部的天線,損傷(shang) 會(hui) 造成天線變形,性能下降,如果天線定向和驅動機構損害會(hui) 使天線指向偏離,影響飛行任務甚至導致航天器失效。

碎片還會(hui) 對航天器的表麵材料造成影響。比如對天或者對地的光學器件,這些器件對於(yu) 多次微小碰撞引起的表麵損傷(shang) 很敏感,光線散射程度會(hui) 急劇增加,而碰撞造成的汙染粒子,還會(hui) 使儀(yi) 器光學性能下降。對於(yu) 航天器在外部包裹的保溫材料,比如衛星表麵包裹的聚酰亞(ya) 胺材料等,多次微小碰撞會(hui) 引起這些保溫薄膜的的保溫能力衰減退化,熱吸收係數變大,並且這些薄膜受微小碎片多次碰撞,可能造成嚴(yan) 重破損,降低隔熱性能,如果直接擊穿了表麵材料,讓一些不能直接與(yu) 外部接觸的儀(yi) 器與(yu) 外界接觸,會(hui) 導致儀(yi) 器失效。

國際空間站俄羅斯艙段曙光號艙段保溫毯被碎片擊中

在這次聯盟號MS-22冷卻液泄露事故中,由於(yu) 害怕泄露而出的冷卻液接觸到艙壁造成汙染,地麵人員要求空間站上的航天員關(guan) 閉窗戶以免汙染物沾染。碎片擊中表麵材料後,可能會(hui) 在航天器表麵產(chan) 生濺射、汽化、電離、等離子體(ti) 雲(yun) 、二次碎片雲(yun) 等,會(hui) 對航天器表麵產(chan) 生嚴(yan) 重汙染。當然在太空中,除了碎片的存在,還有如原子氧、紫外線等會(hui) 損傷(shang) 航天器材料的因素。

STS-7 任務中航天飛機窗戶被碎片擊中

國際空間站星辰號核心艙的窗戶被碎片擊中

對碎片有什麽(me) 方法應對?

麵對軌道中漂浮的難以計數的碎片,為(wei) 了盡可能降低它們(men) 對於(yu) 航天器的威脅,目前有幾個(ge) 應對方法,如對軌道上的碎片進行追蹤;采取減緩碎片增長的措施;為(wei) 航天器做好防護;主動去捕獲碎片等。

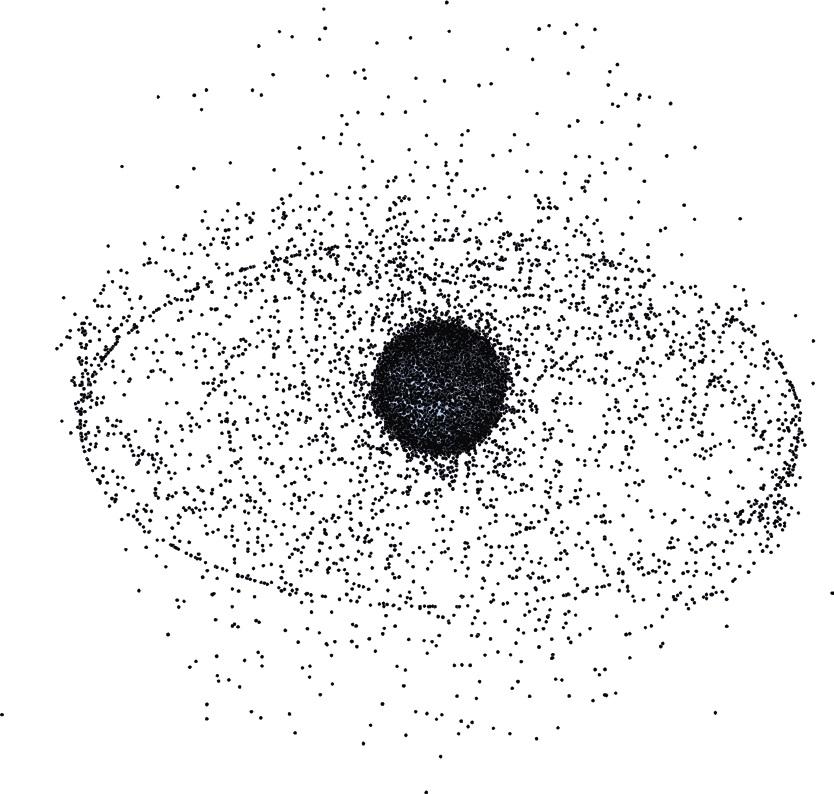

碎片追蹤已經進行了很多年。根據歐洲空間局空間碎片辦公室的數據,截止至2022年12月22日,有大約36500個(ge) 尺寸大於(yu) 10厘米的空間碎片,100萬(wan) 個(ge) 1厘米~10厘米的空間碎片,1.3億(yi) 個(ge) 1毫米~1厘米的空間碎片。但是在這其中並不包括無數難以被地麵雷達與(yu) 望遠鏡觀察到的尺寸極小的碎片,因此這種方法隻能用來對一些威脅較大、尺寸較大的碎片的軌道進行提前預測,並讓空間站和衛星進行提前規避。

空間碎片圍繞地球示意圖

減緩碎片數量增長目前已經成為(wei) 國際上的共識。可以減緩碎片增長的操作有很多,比如通過釋放殘留推進劑對火箭二三級進行鈍化。火箭二三級往往由於(yu) 其分離時的速度和軌道已經無法回到地球而被直接遺棄到太空,這時可以通過排空儲(chu) 箱中的燃料來對其進行鈍化,讓其不會(hui) 在太空中爆炸產(chan) 生碎片。而對於(yu) 衛星,對那些已經難以回到大氣層的、壽命已經到期的衛星,地麵可通過一係列的機動將其調離現有的軌道,讓出寶貴的軌道資源,使其前往一個(ge) 超地球同步軌道,即人們(men) 熟知的“墓地軌道”。

航天器目前已經有許多方法可以去抵擋碎片的侵襲。比如已經在國際空間站和一些深空探測器上采用了惠普爾盾。惠普爾盾本質上是幾張以中間留有空隙的方式堆疊的金屬板,金屬可以是不鏽鋼或者硬質鋁合金,中間可以填充比如凱夫拉等用於(yu) 防彈背心和頭盔的纖維。以國際空間站歐洲哥倫(lun) 布艙,節點艙2和節點艙3上使用的一種惠普爾盾為(wei) 例,其從(cong) 外到內(nei) 分別是:2毫米厚的306不鏽鋼,2毫米厚6061T-6鋁合金,110毫米厚凱夫拉纖維防彈層,50毫米厚2219鋁合金,最後是隔熱層。

主動捕獲目前是一種比較新穎的應對碎片的方式。2016年,日本向國際空間站發射了HTV-6補給飛船,其中有一個(ge) 碎片收集器,可以通過放出繩網的方式去攔截捕獲碎片,但是最終由於(yu) 並沒有成功放出繩網,任務失敗。雖然目前各國都有用各種方法,比如激光、繩網的方式去清理碎片的計劃,但是目前仍都沒有落地。不過,雖然針對碎片的清理仍無收效,但是針對廢棄衛星的清理實驗已經成功進行。

美國宇航局教授唐納德·凱斯勒於(yu) 在1978年提出了一個(ge) 效應,即由於(yu) 低地球軌道的空間碎片汙染已經非常嚴(yan) 重,碎片與(yu) 碎片、碎片與(yu) 航天器之間的碰撞可能會(hui) 導致級聯反應,每次碰撞都會(hui) 產(chan) 生更多的碎片,而更多的碎片會(hui) 進一步增加碰撞的可能性。這種設想被稱為(wei) “凱斯勒效應”。

在最壞的情況下,由於(yu) 碎片已經完全籠罩了地球的各個(ge) 軌道,人類將在很長一段時間內(nei) 無法利用軌道資源,直到這些碎片自然回落到大氣層內(nei) ;但是離大氣層越遠的碎片耗時就會(hui) 越久,甚至可能花上成千上萬(wan) 年。這種情況的出現並非不可能,目前的地球軌道上正在存在著越來越多的衛星。在未來,上萬(wan) 顆低軌衛星將會(hui) 在地球的近地軌道上運行,碎片碰撞的幾率也會(hui) 大大增加,碎片對於(yu) 航天器的威脅也越來越大。為(wei) 了一個(ge) 更幹淨的軌道,參與(yu) 航天活動的各方都需要共同努力,為(wei) 清理太空環境作出貢獻。

歡迎掃碼關(guan) 注深i科普!

我們(men) 將定期推出

公益、免費、優(you) 惠的科普活動和科普好物!

- 參加最新科普活動

- 認識科普小朋友

- 成為科學小記者

會員登錄

會員登錄

深圳市龍華區玉翠社區高坳新村小廣場

深圳市龍華區玉翠社區高坳新村小廣場